2019年3月15日に「世界消費者権利の日」記念のつどいを開催しました

テーマ:「脆弱な消費者」について考える~国際標準化を視野に

今年の「世界消費者権利の日記念」つどいでは、「脆弱な消費者」は安全・安心な暮らしができるための権利の現状・課題、そして法律ではないが、注目されている国際規格策定の動きを取り上げます。

前半では、「脆弱な消費者」の概念と内外の消費者政策、およびそれに応えるための国際規格の策定の動向について、報告をいただきます。

後半では、パネルディスカッションを行い、国際規格は子ども、高齢者、障がい者などの「脆弱な消費者」のニーズにどのように応えるべきかについて、様々な立場から考えてまいります。

プログラム

1. 開会挨拶 18:30-18:35

NPO法人じゃこネット理事長 タン・ミッシェル

2. 報告I 「脆弱な消費者」の概念と消費者政策 18:35-19:05

松本 恒雄氏(独立行政法人国民生活センター理事長)

3. 報告II 脆弱な消費者をテーマとする国際規格の動向 19:05-19:25

中久木隆治氏(一般財団法人 日本規格協会・ 国際標準化ユニット

国際支援グループ 国際支援部長/消費者関連推進室長)

4. パネルディスカッション 19:25-20:15

テーマ :「脆弱な消費者」のニーズに国際規格はどのように応えるべきか

パネリスト:松本 恒雄氏 (独立行政法人国民生活センター理事長)、

中久木 隆治氏(一般財団法人 日本規格協会・ 国際標準化ユニット国際支援グループ 国際支援部長/消費者関連推進室長)

佐川 賢氏(産業技術総合研究所人間情報部門 名誉リサーチャー)

加藤 絵美氏(NPO 法人親子消費者教育サポートセンター代表)

コーディネーター: NPO法人じゃこネット理事長 タン・ミッシェル

今年の「世界消費者権利の日記念」つどいでは、「脆弱な消費者」は安全・安心な暮らしができるための権利の現状・課題、そして法律ではないが、注目されている国際規格策定の動きを取り上げます。

前半では、「脆弱な消費者」の概念と内外の消費者政策、およびそれに応えるための国際規格の策定の動向について、報告をいただきます。

後半では、パネルディスカッションを行い、国際規格は子ども、高齢者、障がい者などの「脆弱な消費者」のニーズにどのように応えるべきかについて、様々な立場から考えてまいります。

プログラム

1. 開会挨拶 18:30-18:35

NPO法人じゃこネット理事長 タン・ミッシェル

2. 報告I 「脆弱な消費者」の概念と消費者政策 18:35-19:05

松本 恒雄氏(独立行政法人国民生活センター理事長)

3. 報告II 脆弱な消費者をテーマとする国際規格の動向 19:05-19:25

中久木隆治氏(一般財団法人 日本規格協会・ 国際標準化ユニット

国際支援グループ 国際支援部長/消費者関連推進室長)

4. パネルディスカッション 19:25-20:15

テーマ :「脆弱な消費者」のニーズに国際規格はどのように応えるべきか

パネリスト:松本 恒雄氏 (独立行政法人国民生活センター理事長)、

中久木 隆治氏(一般財団法人 日本規格協会・ 国際標準化ユニット国際支援グループ 国際支援部長/消費者関連推進室長)

佐川 賢氏(産業技術総合研究所人間情報部門 名誉リサーチャー)

加藤 絵美氏(NPO 法人親子消費者教育サポートセンター代表)

コーディネーター: NPO法人じゃこネット理事長 タン・ミッシェル

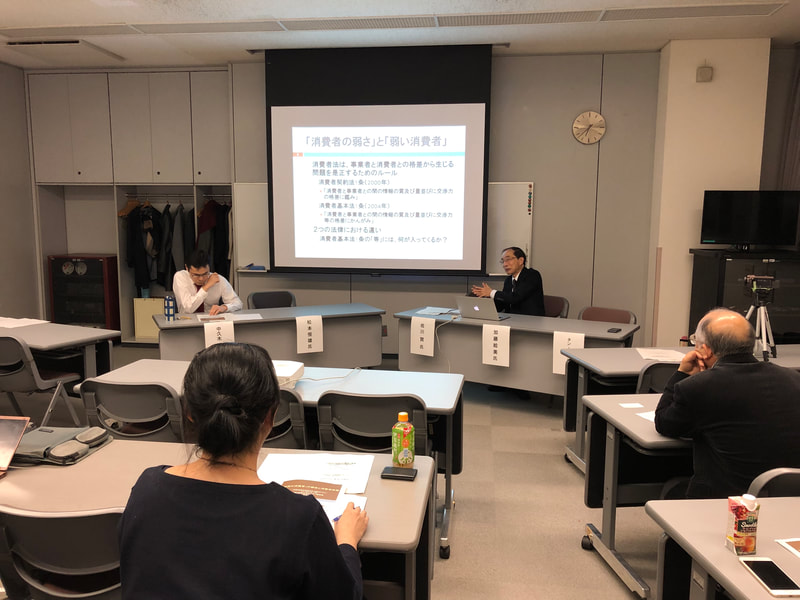

開催の報告

冒頭挨拶では、じやこネット理事長のタンミシェル氏が、今年の世界消費者権利の日のテーマ「信頼できるスマート機器」に触れつつ、世界消費者権利の日の意義を話しました。

前半の2つの報告では、まず(独)国民生活センター理事長・松本恒雄氏が「『脆弱な消費者』の概念と消費者政策」と題し、国内の消費者関連法、IS026000、SDGs、国連消費者保護ガイドライン等における、消費者の脆弱性の概念を比較・検証しつつ問題提起したのに続き、(一財)日本規格協会・消費者関連推進室長の中久木隆治氏が、「脆弱な消費者をテーマとする国際規格の動向」と題し、英国の「脆弱な消費者」規格が活用されてない先行事例に触れた後、日本で規格化を開始した「Inclusive service(すべての消費者が脆弱な立場に立たないよう配慮したサービス)の国際的指針」では、今後改善を重ねて、実用性が高く有効活用されるものを目指すべき、と提言しました。

後半では、上記2人の報告者に、国立研究開発法人産業技術総合研究所・名誉リサーチャーの佐川賢氏、NPO法人親子消費者教育サポートセンター代表の加藤絵美氏の2人が加わり、「『脆弱な消費者』のニーズに国際規格はどのように応えるべきか」というテーマでパネルディスカッションを行い、参加者を交えて、活発な質疑と議論を展開し、記念のつどいに相応しい有意義な機会となりました。

前半の2つの報告では、まず(独)国民生活センター理事長・松本恒雄氏が「『脆弱な消費者』の概念と消費者政策」と題し、国内の消費者関連法、IS026000、SDGs、国連消費者保護ガイドライン等における、消費者の脆弱性の概念を比較・検証しつつ問題提起したのに続き、(一財)日本規格協会・消費者関連推進室長の中久木隆治氏が、「脆弱な消費者をテーマとする国際規格の動向」と題し、英国の「脆弱な消費者」規格が活用されてない先行事例に触れた後、日本で規格化を開始した「Inclusive service(すべての消費者が脆弱な立場に立たないよう配慮したサービス)の国際的指針」では、今後改善を重ねて、実用性が高く有効活用されるものを目指すべき、と提言しました。

後半では、上記2人の報告者に、国立研究開発法人産業技術総合研究所・名誉リサーチャーの佐川賢氏、NPO法人親子消費者教育サポートセンター代表の加藤絵美氏の2人が加わり、「『脆弱な消費者』のニーズに国際規格はどのように応えるべきか」というテーマでパネルディスカッションを行い、参加者を交えて、活発な質疑と議論を展開し、記念のつどいに相応しい有意義な機会となりました。

参加者の感想

- 「脆弱な消費者」という考え方は、消費者保護の観点のみならずマーケティングの観点からも奥深いテーマであると感じました。(Tさん)

- 興味深くプリゼンターの発表を聞きました。実は、自分は消費者として、責任をもって、しっかりと経済活動を行っていると何の根拠もなく思い込んでいました。しかし、いつでも「脆弱な消費者」になる可能性があると気付きました。ビジネスを行う上での最低のルールとして法律があります。しかし、技術の進歩は速く、社会的な環境もどんどん変化していきます。法律は、どうしても過去の状態に合わせたものとなります。必要があっても法改正までには時間がかかりますが、その間、消費者、特に「脆弱な消費者」を犠牲にしてはならないと思います。ではどうするのか?大所高所からの意見を持つことは叶いませんが、「脆弱な消費者」に配慮している(と思われる)企業を、「購入」という行動で、ちょっとだけ励ましていくことはできるかしら、と思いました。(Oさん)

- SDGsがグローバルな社会課題の解決のキーワードとして認識され始めた2015年から、今年で4年目を迎えます。この間日本の主要企業でも、従来のCSR活動にSDGsの考え方を取込む動きが目立ってきました。これに比較すると「脆弱な消費者」という概念は、まだ企業の多くがその複雑な実情を捉えきれていないように感じます。ひとりの消費者が、置かれている状況によって脆弱になったり、そうでなかったりといった複雑な状況への対応は、マニュアルや画一的な取組では限界があります。しかしながら例えばホテル業界において顧客満足度が非常に高いと定評のある企業では、個々のお客様が感動レベルの満足を感じて頂くために何をサポートすべきか、従業員が自発的に考え実践している例があります。そうした取組の中にも「複雑な脆弱性への適切な応」のヒントがあるのかもしれません。更にはこうした複雑な脆弱性を考慮できる組織が多く生まれ、ひいては社会のスタンダードとなっていくには「脆弱な消費者」という概念が、年代や身体的脆弱性のみならず、言語の他あらゆる要素が関連してくることを、若年層からの消費者教育の中で伝えていくことが肝要と感じました。(Iさん)