このブログでは包装前面栄養表示をテーマに、1) 欧米での包装前面表示の概要(7月30日)、2) 前面表示でEUを主導するフランスの政策と、消費者団体の支援活動(9月5日)について報告してきましたが、最終回の今回は、Nutri-Scoreに対する事業者の反応と、EUでの前面表示統一への動きについて紹介します。

1. 事業者の反応

・製菓大手6社は独自の表示システムENLを立上げ

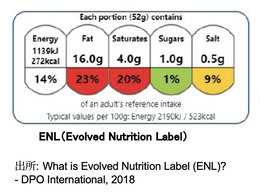

前報(2)に記したように、フランス政府が提案し、主要な消費者団体も応援しているNutri-Scoreですが、一方、欧州の製菓大手6社、コカコーラ、マーズ、モンデリーズ、ネスレ、ペプシコ、ユニリーバは合同で2017年3月、Nutri-Scoreに対抗して、別の栄養表示システムENL(Evolved Nutrition Label)を立上げました。これはイギリスの栄養表示システムTraffic-Light-Labellingをベースとしていますが、栄養評価の基準が100gではなく1サービング当りとされ、メーカーの意向で設定できるので、メーカーにとっては有利な方式です(注1)。

この業界団体の動きは、Nutri-Scoreを支持する消費者団体による猛烈な反対のロビー活動を受けた結果、2018年3月にはマーズが「ENLは消費者の信頼を得られなかった」として脱退(注2)、同年11月にはネスレも脱退し、ネスレは2020年4月にEU全域でのNutri-Score義務化を求める声明を発表しています(注3)。なおネスレは、日本ではFOPL表示をENL方式で実施しているようです。

・伝統的な製法を守っているフランスの地方の小規模チーズメーカーなどはNutri-Scoreに強く反対

大手製菓メーカーとは別に、Nutri-Scoreに強く反対している業界が、伝統的な製造方法と、製品の品質で名声を得ている、フランス国内の地方の小規模なチーズ製造業者です。例えばブルーチーズは、食塩と脂肪の含有量の多さから、Nutri-Scoreが適用されると、表示はEランクとなります。オーベルニュ地方で伝統的製法を守って原産地呼称保護 (PDO: the protected designation of origin) を獲得しているオーベルニュ・チーズ組合の会長は、「Nutri-Score表示が義務化されると、売上減少、破産申請等のリスクが懸念されます。食塩無しでブルーチーズの熟成はできません。PDOでは製品の品質を保証する仕様があるので、我々には製品組成を変更する権利はありません。Nutri-Scoreの採点基準は見直されなければなりません。」と述べ、Nutri-Score表示が義務化された場合、オーベルニュ・チーズは表示免除となるよう運動をしています(注4)。また、羊の乳を原料とするブルーチーズであるロックフォールチーズの製造者組合は、採点システムは「単純すぎる」ものであって、「大量の防腐剤を使った工業的加工食品はAやBの評価を得ることができるのに対して、我々の地元で作った自然食品は汚名を着せられているという矛盾がある」という見解を示して、これはフランスの農業と美食の遺産に対する攻撃であると述べています(注5)。

1. 事業者の反応

・製菓大手6社は独自の表示システムENLを立上げ

前報(2)に記したように、フランス政府が提案し、主要な消費者団体も応援しているNutri-Scoreですが、一方、欧州の製菓大手6社、コカコーラ、マーズ、モンデリーズ、ネスレ、ペプシコ、ユニリーバは合同で2017年3月、Nutri-Scoreに対抗して、別の栄養表示システムENL(Evolved Nutrition Label)を立上げました。これはイギリスの栄養表示システムTraffic-Light-Labellingをベースとしていますが、栄養評価の基準が100gではなく1サービング当りとされ、メーカーの意向で設定できるので、メーカーにとっては有利な方式です(注1)。

この業界団体の動きは、Nutri-Scoreを支持する消費者団体による猛烈な反対のロビー活動を受けた結果、2018年3月にはマーズが「ENLは消費者の信頼を得られなかった」として脱退(注2)、同年11月にはネスレも脱退し、ネスレは2020年4月にEU全域でのNutri-Score義務化を求める声明を発表しています(注3)。なおネスレは、日本ではFOPL表示をENL方式で実施しているようです。

・伝統的な製法を守っているフランスの地方の小規模チーズメーカーなどはNutri-Scoreに強く反対

大手製菓メーカーとは別に、Nutri-Scoreに強く反対している業界が、伝統的な製造方法と、製品の品質で名声を得ている、フランス国内の地方の小規模なチーズ製造業者です。例えばブルーチーズは、食塩と脂肪の含有量の多さから、Nutri-Scoreが適用されると、表示はEランクとなります。オーベルニュ地方で伝統的製法を守って原産地呼称保護 (PDO: the protected designation of origin) を獲得しているオーベルニュ・チーズ組合の会長は、「Nutri-Score表示が義務化されると、売上減少、破産申請等のリスクが懸念されます。食塩無しでブルーチーズの熟成はできません。PDOでは製品の品質を保証する仕様があるので、我々には製品組成を変更する権利はありません。Nutri-Scoreの採点基準は見直されなければなりません。」と述べ、Nutri-Score表示が義務化された場合、オーベルニュ・チーズは表示免除となるよう運動をしています(注4)。また、羊の乳を原料とするブルーチーズであるロックフォールチーズの製造者組合は、採点システムは「単純すぎる」ものであって、「大量の防腐剤を使った工業的加工食品はAやBの評価を得ることができるのに対して、我々の地元で作った自然食品は汚名を着せられているという矛盾がある」という見解を示して、これはフランスの農業と美食の遺産に対する攻撃であると述べています(注5)。

・Nutri-Scoreに反対する事業者への消費者団体の対応

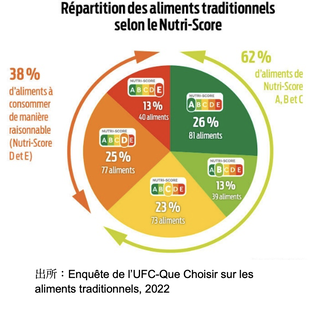

フランスの地方の中小事業者からの反対意見に対して、UFC-Que Choisirは地方の310の伝統的食品588製品を収集し、Nutri-Scoreを算出、その結果は右図に示した通りで、A、B、Cと高い評点となったものが62%、D、Eと低い評点となったものが38%となったと報告しています。そしてこの結果より、Nutri-Scoreを採用することにより、圧倒的大多数(très large majorité)の伝統食品はむしろ摂取を奨励することができると記しています。

一方、38%のD、Eと評価された食品、例えばトゥール地方のリレット、アルザス地方のナックソーセージ、コース地方のロックフォールや、ブルーチーズ等については、飽和脂肪酸や食塩の含有量の多さが反映されたもので、科学的に完全に正しい評価であるとQue Choisirは述べています。

しかし同時に、この伝統的食品へのDやEの評価は、Nutri-Scoreの反対派がいうように、“汚名を着せられている”のではないとし、これらDやEの評価は、フランス保健省の調査によると、「E評価は国内主要食品の僅か1%である」とあるように、製品に表示されるのは稀で(注6)、決してそれらを侮辱することを意図したものでなく、それらの消費を禁止するものでもなく、ただ、適度な量で、合理的な頻度で消費すべきであることを意味するだけである、としています。そして、この留意事項を守っていれば、これらの製品は、多様でバランスのとれた食事において、完璧な地位に存在していると述べています(注7)。

フランスの地方の中小事業者からの反対意見に対して、UFC-Que Choisirは地方の310の伝統的食品588製品を収集し、Nutri-Scoreを算出、その結果は右図に示した通りで、A、B、Cと高い評点となったものが62%、D、Eと低い評点となったものが38%となったと報告しています。そしてこの結果より、Nutri-Scoreを採用することにより、圧倒的大多数(très large majorité)の伝統食品はむしろ摂取を奨励することができると記しています。

一方、38%のD、Eと評価された食品、例えばトゥール地方のリレット、アルザス地方のナックソーセージ、コース地方のロックフォールや、ブルーチーズ等については、飽和脂肪酸や食塩の含有量の多さが反映されたもので、科学的に完全に正しい評価であるとQue Choisirは述べています。

しかし同時に、この伝統的食品へのDやEの評価は、Nutri-Scoreの反対派がいうように、“汚名を着せられている”のではないとし、これらDやEの評価は、フランス保健省の調査によると、「E評価は国内主要食品の僅か1%である」とあるように、製品に表示されるのは稀で(注6)、決してそれらを侮辱することを意図したものでなく、それらの消費を禁止するものでもなく、ただ、適度な量で、合理的な頻度で消費すべきであることを意味するだけである、としています。そして、この留意事項を守っていれば、これらの製品は、多様でバランスのとれた食事において、完璧な地位に存在していると述べています(注7)。

2. 2022年末までに、欧州委委員会は統一的かつ義務的なFOPL の提案を行う予定です

フランスでのNutri-Scoreの推奨表示化後3年経過時の評価報告書によると、Nutri-Scoreが高スコアである食品を食べる消費者は、メタボリックシンドローム、体重増加、肥満、がん、心血管疾患、喘息、および口腔の健康問題のリスクが明らかに低いことが報告されています。また、栄養知識が殆ど、または全くない、教育レベルまたは収入レベルが低い人々を含め、消費者が食品の栄養品質を評価、および比較するのに役立つとされています(前注6)。

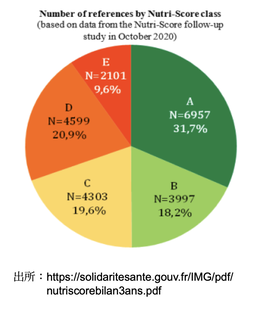

この報告書が作成された2020年のデータでは、販売規模でフランスの約50%の食品事業者がNutri-Scoreを使用し、表示されている食品の評価は、右図に示すように、A 31.7%、B 18.2%、C 19.6%、D 20.9%、E9.6 %となっています。

欧州委員会では、重要な施策には、関係する各ステークホルダーに対して施策の内容をより早期の段階で共有・議論するため、ロードマップを作成し、さらにその施策の進捗に伴い、その施策の影響評価を実施しますが、このFOPLについても、“Farm to Fork 戦略”(前報(1)中「2.EUとしてのFOPL統一の取組み」を参照)に従って、2020 年12 月に影響評価が開始され、評価の手続きが現在進行中と思われます。その成果を持って2022 年末までに、欧州委員会は統一的かつ義務的なFOPL の提案を行うとされています。

日本では、未だ具体的な検討に入っていないFOPLですが、EUの決断が日本に影響を与えることは十分予想されるので、その結果を注視していきたいと思います。

注:

1. Étiquetage nutritionnel - La contre-attaque des confiseurs - Actualité - UFC-Que Choisir

2. Mars abandons front-of-pack labelling system campaign | News | The Grocer

3. Nestlé announces industry-leading push to use Nutri-Score in Europe, 2020/4/28

4. Nutri Score : pourquoi les producteurs de fromages AOP d'Auvergne n'en veulent pas (francetvinfo.fr)

5. ‘The label aims to make nutritional information simple, not simplistic’: Nutri-Score advocates hit back in Roquefort row (foodnavigator.com)

6. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/nutriscorebilan3ans.pdf

英語版は下記を参照:

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/nutri-score_follow-up_report_3_years_26juillet2021.pdf

7. Enquête de l’UFC-Que Choisir sur les aliments traditionnels, 2022

南澤 陽一 (消費者ネットジャパン理事)

フランスでのNutri-Scoreの推奨表示化後3年経過時の評価報告書によると、Nutri-Scoreが高スコアである食品を食べる消費者は、メタボリックシンドローム、体重増加、肥満、がん、心血管疾患、喘息、および口腔の健康問題のリスクが明らかに低いことが報告されています。また、栄養知識が殆ど、または全くない、教育レベルまたは収入レベルが低い人々を含め、消費者が食品の栄養品質を評価、および比較するのに役立つとされています(前注6)。

この報告書が作成された2020年のデータでは、販売規模でフランスの約50%の食品事業者がNutri-Scoreを使用し、表示されている食品の評価は、右図に示すように、A 31.7%、B 18.2%、C 19.6%、D 20.9%、E9.6 %となっています。

欧州委員会では、重要な施策には、関係する各ステークホルダーに対して施策の内容をより早期の段階で共有・議論するため、ロードマップを作成し、さらにその施策の進捗に伴い、その施策の影響評価を実施しますが、このFOPLについても、“Farm to Fork 戦略”(前報(1)中「2.EUとしてのFOPL統一の取組み」を参照)に従って、2020 年12 月に影響評価が開始され、評価の手続きが現在進行中と思われます。その成果を持って2022 年末までに、欧州委員会は統一的かつ義務的なFOPL の提案を行うとされています。

日本では、未だ具体的な検討に入っていないFOPLですが、EUの決断が日本に影響を与えることは十分予想されるので、その結果を注視していきたいと思います。

注:

1. Étiquetage nutritionnel - La contre-attaque des confiseurs - Actualité - UFC-Que Choisir

2. Mars abandons front-of-pack labelling system campaign | News | The Grocer

3. Nestlé announces industry-leading push to use Nutri-Score in Europe, 2020/4/28

4. Nutri Score : pourquoi les producteurs de fromages AOP d'Auvergne n'en veulent pas (francetvinfo.fr)

5. ‘The label aims to make nutritional information simple, not simplistic’: Nutri-Score advocates hit back in Roquefort row (foodnavigator.com)

6. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/nutriscorebilan3ans.pdf

英語版は下記を参照:

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/nutri-score_follow-up_report_3_years_26juillet2021.pdf

7. Enquête de l’UFC-Que Choisir sur les aliments traditionnels, 2022

南澤 陽一 (消費者ネットジャパン理事)