Fédérale des Consommateurs (略称;UFC-Que Choisir)は、1951年に設立され、会員数約14万人、雑誌購読会員50万人、139の地方組織を持つフランス最大の消費者団体です。UFCは幅広い商品、サービスの詳細な研究や比較テストを行っています。パリの本部では、約140名の従業員が、ウェブや紙媒体での出版、法的問題、ロビー活動等に取組んでいます。

今回のブログでは現在の新型コロナウイルスの大流行において、UFC-Que Choisirが行っている消費者向けの情報の概要を紹介します。

フランスでの新型コロナウイルス感染状況は、2月末には1日当りの新規感染者数が40人程度でしたが、3月30日には7,500人余と急激に増加しました。その後減少し、一時は数百人程度となりましたが、7月初旬から再び増加し、8月23日には新規感染者が約4,900名、累計では感染者 約24万人、死亡者 約3万人となっています。

さて、UFC-Que Choisirはこの危機的状況において様々な活動を行っていますが、消費者に必要な情報については、ウェブサイトを中心に多数発信しています。2月に第1報を発信した後、感染者数が急増した3月、4月、5月にはそれぞれ、41件、69件、36件と増加、8月25日までに合計で186件発信されています。

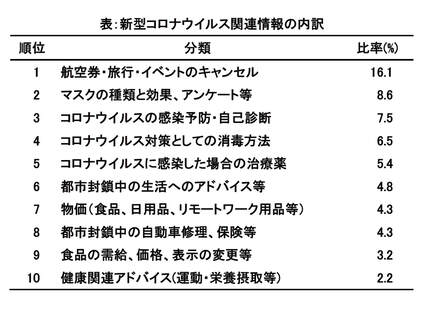

その内容としては、下表に示すように、航空券と旅行のキャンセルへの対応が最も多く、次いでマスク関連、感染予防・自己診断、消毒方法、治療薬…と、新型コロナウイルスの感染に直接関係ある項目が続きました。フランスでは3月17日から5月11日までの8週間、都市封鎖が行われたため、日本国内とは異なる優先順位、異なる対応と思われるものも少なくありません。この中でいくつかの興味深い情報についてその概要をお知らせします。

今回のブログでは現在の新型コロナウイルスの大流行において、UFC-Que Choisirが行っている消費者向けの情報の概要を紹介します。

フランスでの新型コロナウイルス感染状況は、2月末には1日当りの新規感染者数が40人程度でしたが、3月30日には7,500人余と急激に増加しました。その後減少し、一時は数百人程度となりましたが、7月初旬から再び増加し、8月23日には新規感染者が約4,900名、累計では感染者 約24万人、死亡者 約3万人となっています。

さて、UFC-Que Choisirはこの危機的状況において様々な活動を行っていますが、消費者に必要な情報については、ウェブサイトを中心に多数発信しています。2月に第1報を発信した後、感染者数が急増した3月、4月、5月にはそれぞれ、41件、69件、36件と増加、8月25日までに合計で186件発信されています。

その内容としては、下表に示すように、航空券と旅行のキャンセルへの対応が最も多く、次いでマスク関連、感染予防・自己診断、消毒方法、治療薬…と、新型コロナウイルスの感染に直接関係ある項目が続きました。フランスでは3月17日から5月11日までの8週間、都市封鎖が行われたため、日本国内とは異なる優先順位、異なる対応と思われるものも少なくありません。この中でいくつかの興味深い情報についてその概要をお知らせします。

1 欠航便の払戻しに関する航空会社57社に対する通知

今回の新型コロナウイルスの大流行での航空便の欠航や旅行のキャンセルは全世界的な問題ですが、フランスではそれが大きな社会問題に発展しています。それに対しUFC-Que Choisirは消費者保護の観点から、以下のように対応しています。

UFC-Que Choisirが航空会社76社の対応を分析した結果、欠航便の航空券代を即座に払い戻したのは21社のみで、他の57社は、バウチャー等を配布し、払戻しを行っていません。欧州規制では「フライトがキャンセルされた場合、航空会社は最初の選択肢として、7日以内に購入価格での航空券の払戻しを提供する必要がある。」と明確に記載しています。さらに欧州委員会は、「航空会社がバウチャーを提供する場合、この提案は、乗客の払戻しを選択する権利に影響を与えることはできない」としています。従って航空会社は消費者にバウチャーの受取りを強制することはできません。

UFC-Que Choisirは、払戻しに応じない57社の社名を公表するとともに、乗客が航空会社に、払戻を請求するためのメールのテンプレートを提供しています。

出典:Vols annulés L’UFC-Que Choisir met en demeure 57 compagnies aériennes 4月24日掲載

2 自動車/オートバイおよび保険220万ユーロが保険契約者に還元されます!

フランスでは8週間に渡り都市封鎖され、自動車の運転が認められなかったため、交通事故が激減しました。UFC-Que Choisirは、事故激減により自動車保険支払の為の積立金が大幅に積み上がったとして、その分を消費者に還元することを求める活動を行っています。

3月17日に始まった都市封鎖は消費者を経済的に圧迫しています。仕事量が減少した企業の従業員のみならず、多くの自営業者、零細起業家らも含め、収入が減少した上に家賃、ローンの返済、保険などの支払い等の維持費がのし掛かっています。

一方で、都市封鎖以降、自動車による人身事故の頻度は91%減少しました。UFC-Que Choisirは、保険金の支払額の減少により140万から230万ユーロが保険会社の積立金に上乗せとなる可能性があると推定しています。この状況を鑑みUFC-Que Choisirは、保険会社の積立金の蓄積分に見合う保険料の削減を求めています。試算では、これを実行すれば220万ユーロの会費が削減され、1台当りでは、車で50ユーロ、オートバイで29ユーロの削減となります。法律では保険契約者は契約期間中のリスクが減少した場合に保険料の額を減らすことができると法律で規定されており、これは完全に正当な要求です。

UFC-Que Choisirは保険料を引き下げることにより、自動車保険会社の積立への上乗分を分配することを経済保険大臣に求めます。その間、消費者が保険会社に保険の支払額の低減を要求することができるように標準的なメールのテンプレートを提供します。

出典:Assurances auto/moto et Covid-19 2.2 milliards d’euros à rétrocéder aux assurés ! 20年4月27日掲載

3 マスクは新しい社会生活の不可欠な部分

フランスでは今まで、日常的にマスクをつける習慣はありませんでしたが、今回の新型コロナウイルスの大流行で、多くの人がマスクをつけるようになりました。このマスクについてUFC-Que Choisirは会員に向けてのアンケート調査を行っています。以下が7,160人の回答の概要です。

1)どのような種類のマスクを使用しますか?

43%の人が店頭販売のマスクを見つけられませんでしたが、自家製の布製マスクを作った人が53%いました。店舗購入に加え、最寄りの自治体からも布製マスクを提供されたので、4分の3の人が布製マスクを持ち、38%の人は使い捨ての手術用マスクを持っていました。両方を使用している人もいました。ただし、12%の人はマスクを着用していないと回答しました。

2)マスクの着用

フランス人はマスクに慣れていません。今までは、冬のインフルエンザの流行中でも、マスクは推奨も着用もされていませんでした。しかし今では、90%の人が快適でないと感じているにもかかわらず、80%の人が義務化するべきと考えています。

30%の人は「常に着用」し、26%は外出時に「できるだけ頻繁に着用」しますが、23%は「時々着用」し、残りの21%の人は習慣を変えず「着用していません」。平均して週に1時間30分マスクを使用しています。これはおよそ買物に必要な時間に相当します。

3)マスクの適切な使用

マスクの着用が有効かどうかは、マスクのろ過能力に左右されますが、使い方も重要です。大多数の人は、着用前と外した後の手洗が不可欠であることを理解しています。さもなければ手で汚染されてしまいます。マスクの管理については、布製の場合、42%が常に洗濯しています。

洗濯はコロナウイルスの不活性化に効果がありますが、効果を確保するためにはお湯、石鹸または洗剤の使用、および機械的な摩擦作用の3つが重要です。ウイルスの不活性化には60℃を保つことが重要ですが、洗濯機を使用する場合、60℃が保たれているかなど分かりませんし、幾つかのマスクだけの為に、洗濯機を回すことも不経済です。

なお、使い捨ての手術用マスクについては、4分の1の人が使用後は直ちに捨てると答えています。

出典:Masques Un incontournable de notre nouvelle vie sociale 2020年5月19日掲載

4 食品ラベルはもはや信頼できません!

現在の新型コロナウイルスの大流行において、日本でもアレルゲンや消費期限等、消費者の安全に関わる項目を除き、原材料や原産地等、食品表示のルールが緩和されていますが、フランスでも同様の措置が取られています。この動向に対して、UFC-Que Choisirは運用緩和を認めた、競争・消費・不正防止総局(DGCCRF)を批判しています。

新型コロナウイルスによる危機下において、食品の供給が困難となっているため、食品会社は、ラベルを変更することなく、食品のレシピを変更するかもしれません。これは、競争・消費・不正防止総局(DGCCRF)による例外的な「許容度」によるものです。

DGCCRFは、「このような短期間でラベルの変更に対応することは実際に不可能であり、包装材製造業者の活動自体が新型コロナウイルスの危機の影響を受けている」ことを理由に正当化し、この緩和措置は「消費者の安全を危険にさらさない小さな変更」のみに認められるとしました。また、アレルゲンの表示に関して、DGCCRFは、「表示の対象となっているアレルゲンは、ラベルへの記載無しにレシピに加えることはできません。」と説明しています。

それでもなお、消費者に対する透明性の問題が残っています。実際、DGCCRFは、「レシピの変更が製品の本質的な品質に大きな影響を与える場合、その情報は、売場においても、Webサイトも、消費者に伝えられなければならない。」としていますが、それらの製品が速やかにWebサイトに掲載されることを保証するだけです。

しかしながら、DGCCRFが示す「大きな影響」とは、どういう意味でしょうか?また製造業者は、すべての場合において、自社のWebサイトで新しいレシピの詳細を提供する必要があるのでしょうか?危機が継続する状況下、公式の品質標識表示であるラベル・ルージュ(高品質表示)、AOP(原産地保護呼称)、IGP(地理的保護表示)においても、約50の製品の仕様の暫定的な変更がINAO(国立原産地・品質研究所)によって許可されています。

出典:Produits alimentaires On ne peut plus se fier aux étiquettes ! 2020年5月6日掲載

(じゃこネット理事 南澤 陽一)

南澤理事のコメント〜 航空券の払戻しや自動車保険料金の還元など、新型コロナウイルスの大流行によって、今まで予想もしていなかった問題が発生していることが日本でも報道されていますが、これらの対応にUFC-Que Choisir等、欧米の消費者団体の活動が貢献しています。消費者団体の規模が異なりますが、日本の消費者団体として、私たちが学ぶところが数多くあることを実感しました。

今回の新型コロナウイルスの大流行での航空便の欠航や旅行のキャンセルは全世界的な問題ですが、フランスではそれが大きな社会問題に発展しています。それに対しUFC-Que Choisirは消費者保護の観点から、以下のように対応しています。

UFC-Que Choisirが航空会社76社の対応を分析した結果、欠航便の航空券代を即座に払い戻したのは21社のみで、他の57社は、バウチャー等を配布し、払戻しを行っていません。欧州規制では「フライトがキャンセルされた場合、航空会社は最初の選択肢として、7日以内に購入価格での航空券の払戻しを提供する必要がある。」と明確に記載しています。さらに欧州委員会は、「航空会社がバウチャーを提供する場合、この提案は、乗客の払戻しを選択する権利に影響を与えることはできない」としています。従って航空会社は消費者にバウチャーの受取りを強制することはできません。

UFC-Que Choisirは、払戻しに応じない57社の社名を公表するとともに、乗客が航空会社に、払戻を請求するためのメールのテンプレートを提供しています。

出典:Vols annulés L’UFC-Que Choisir met en demeure 57 compagnies aériennes 4月24日掲載

2 自動車/オートバイおよび保険220万ユーロが保険契約者に還元されます!

フランスでは8週間に渡り都市封鎖され、自動車の運転が認められなかったため、交通事故が激減しました。UFC-Que Choisirは、事故激減により自動車保険支払の為の積立金が大幅に積み上がったとして、その分を消費者に還元することを求める活動を行っています。

3月17日に始まった都市封鎖は消費者を経済的に圧迫しています。仕事量が減少した企業の従業員のみならず、多くの自営業者、零細起業家らも含め、収入が減少した上に家賃、ローンの返済、保険などの支払い等の維持費がのし掛かっています。

一方で、都市封鎖以降、自動車による人身事故の頻度は91%減少しました。UFC-Que Choisirは、保険金の支払額の減少により140万から230万ユーロが保険会社の積立金に上乗せとなる可能性があると推定しています。この状況を鑑みUFC-Que Choisirは、保険会社の積立金の蓄積分に見合う保険料の削減を求めています。試算では、これを実行すれば220万ユーロの会費が削減され、1台当りでは、車で50ユーロ、オートバイで29ユーロの削減となります。法律では保険契約者は契約期間中のリスクが減少した場合に保険料の額を減らすことができると法律で規定されており、これは完全に正当な要求です。

UFC-Que Choisirは保険料を引き下げることにより、自動車保険会社の積立への上乗分を分配することを経済保険大臣に求めます。その間、消費者が保険会社に保険の支払額の低減を要求することができるように標準的なメールのテンプレートを提供します。

出典:Assurances auto/moto et Covid-19 2.2 milliards d’euros à rétrocéder aux assurés ! 20年4月27日掲載

3 マスクは新しい社会生活の不可欠な部分

フランスでは今まで、日常的にマスクをつける習慣はありませんでしたが、今回の新型コロナウイルスの大流行で、多くの人がマスクをつけるようになりました。このマスクについてUFC-Que Choisirは会員に向けてのアンケート調査を行っています。以下が7,160人の回答の概要です。

1)どのような種類のマスクを使用しますか?

43%の人が店頭販売のマスクを見つけられませんでしたが、自家製の布製マスクを作った人が53%いました。店舗購入に加え、最寄りの自治体からも布製マスクを提供されたので、4分の3の人が布製マスクを持ち、38%の人は使い捨ての手術用マスクを持っていました。両方を使用している人もいました。ただし、12%の人はマスクを着用していないと回答しました。

2)マスクの着用

フランス人はマスクに慣れていません。今までは、冬のインフルエンザの流行中でも、マスクは推奨も着用もされていませんでした。しかし今では、90%の人が快適でないと感じているにもかかわらず、80%の人が義務化するべきと考えています。

30%の人は「常に着用」し、26%は外出時に「できるだけ頻繁に着用」しますが、23%は「時々着用」し、残りの21%の人は習慣を変えず「着用していません」。平均して週に1時間30分マスクを使用しています。これはおよそ買物に必要な時間に相当します。

3)マスクの適切な使用

マスクの着用が有効かどうかは、マスクのろ過能力に左右されますが、使い方も重要です。大多数の人は、着用前と外した後の手洗が不可欠であることを理解しています。さもなければ手で汚染されてしまいます。マスクの管理については、布製の場合、42%が常に洗濯しています。

洗濯はコロナウイルスの不活性化に効果がありますが、効果を確保するためにはお湯、石鹸または洗剤の使用、および機械的な摩擦作用の3つが重要です。ウイルスの不活性化には60℃を保つことが重要ですが、洗濯機を使用する場合、60℃が保たれているかなど分かりませんし、幾つかのマスクだけの為に、洗濯機を回すことも不経済です。

なお、使い捨ての手術用マスクについては、4分の1の人が使用後は直ちに捨てると答えています。

出典:Masques Un incontournable de notre nouvelle vie sociale 2020年5月19日掲載

4 食品ラベルはもはや信頼できません!

現在の新型コロナウイルスの大流行において、日本でもアレルゲンや消費期限等、消費者の安全に関わる項目を除き、原材料や原産地等、食品表示のルールが緩和されていますが、フランスでも同様の措置が取られています。この動向に対して、UFC-Que Choisirは運用緩和を認めた、競争・消費・不正防止総局(DGCCRF)を批判しています。

新型コロナウイルスによる危機下において、食品の供給が困難となっているため、食品会社は、ラベルを変更することなく、食品のレシピを変更するかもしれません。これは、競争・消費・不正防止総局(DGCCRF)による例外的な「許容度」によるものです。

DGCCRFは、「このような短期間でラベルの変更に対応することは実際に不可能であり、包装材製造業者の活動自体が新型コロナウイルスの危機の影響を受けている」ことを理由に正当化し、この緩和措置は「消費者の安全を危険にさらさない小さな変更」のみに認められるとしました。また、アレルゲンの表示に関して、DGCCRFは、「表示の対象となっているアレルゲンは、ラベルへの記載無しにレシピに加えることはできません。」と説明しています。

それでもなお、消費者に対する透明性の問題が残っています。実際、DGCCRFは、「レシピの変更が製品の本質的な品質に大きな影響を与える場合、その情報は、売場においても、Webサイトも、消費者に伝えられなければならない。」としていますが、それらの製品が速やかにWebサイトに掲載されることを保証するだけです。

しかしながら、DGCCRFが示す「大きな影響」とは、どういう意味でしょうか?また製造業者は、すべての場合において、自社のWebサイトで新しいレシピの詳細を提供する必要があるのでしょうか?危機が継続する状況下、公式の品質標識表示であるラベル・ルージュ(高品質表示)、AOP(原産地保護呼称)、IGP(地理的保護表示)においても、約50の製品の仕様の暫定的な変更がINAO(国立原産地・品質研究所)によって許可されています。

出典:Produits alimentaires On ne peut plus se fier aux étiquettes ! 2020年5月6日掲載

(じゃこネット理事 南澤 陽一)

南澤理事のコメント〜 航空券の払戻しや自動車保険料金の還元など、新型コロナウイルスの大流行によって、今まで予想もしていなかった問題が発生していることが日本でも報道されていますが、これらの対応にUFC-Que Choisir等、欧米の消費者団体の活動が貢献しています。消費者団体の規模が異なりますが、日本の消費者団体として、私たちが学ぶところが数多くあることを実感しました。